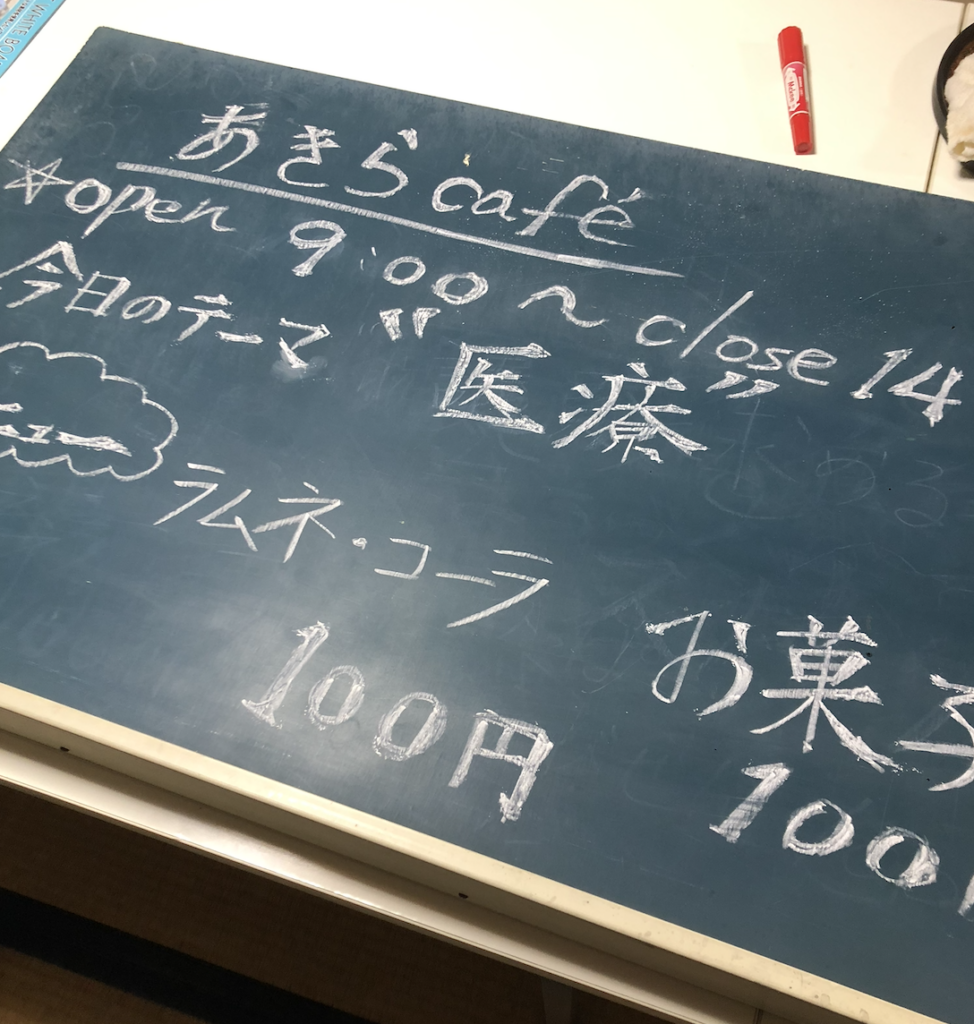

”出張あきらCafé”が終わって

昨日4月12日(土)の”出張あきらCafé”が無事終わりました。ポカポカ陽気かと思ったところ風が強く少し肌寒い中での開催になりました。今回のテーマは”医療”。ご近所のある方から「袖ケ浦市の住みやすさを良くしたいと言っているが”住みやすさ”とはなんだろうか?袖ケ浦市は子育て世代が多数流入していると聞く。それなのに産婦人科が一つもないのは何故なのか?」と言う問い合わせを頂いたり、また他の方は「夜に急病の症状が重くなり救急車を呼んだが、開けてくれる病院が見つからず1時間も待ちぼうけを食らっている人を何人も見ている」と言う声を聞き、少しでも袖ケ浦市の医療を良くする為の方法はないものかと今回のテーマに決まりました。

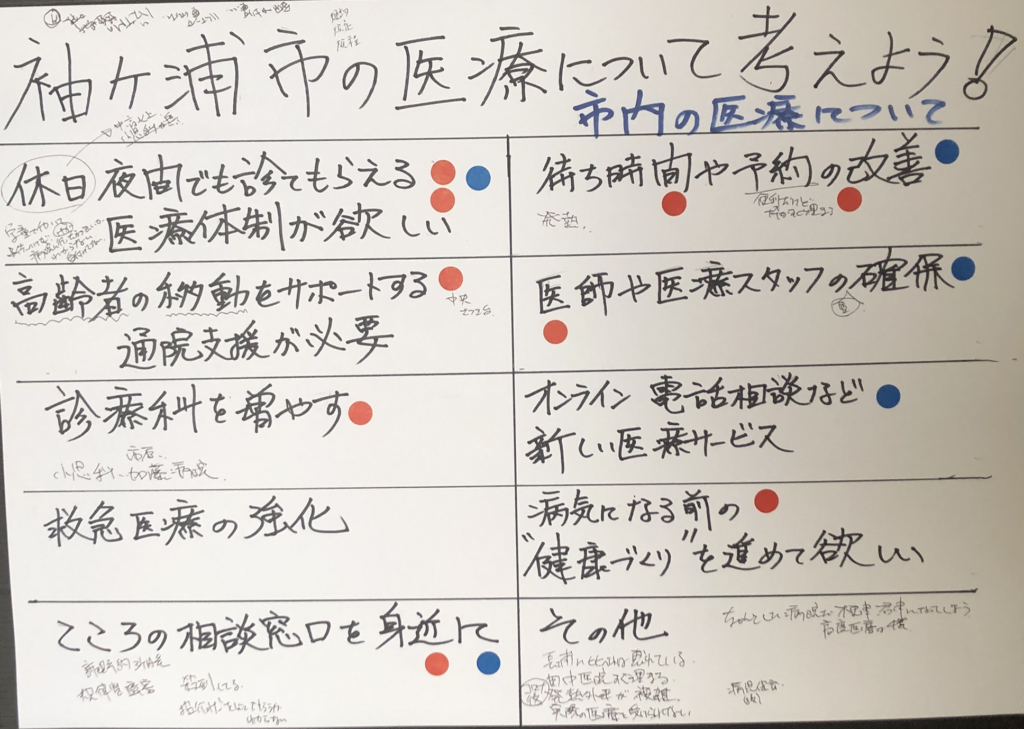

『今回の聞きたかった項目(= 医療)』は以下の中からどの項目が重要と考えるか?

(ブースに来た方にシールを貼って貰いました ※男性=青、女性=赤)

🔸夜間・休日でも診てもらえる医療体制がほしい(女性2名/男性1名)

→中高以上は見て貰えるところはあるが小学校以下で診てもらえる所がない

(例:学童が怪我をした時、診てもらう場所がなくどうして良いのか分からない ※学童の先生より)

🔸高齢者の移動をサポートする“通院支援”が必要(女性1名)

→乗合タクシー ”チョイソコがうら”で、さつき台病院は行けるが君津中央病院は行けない等

🔸診療科がもっと増やして欲しい(女性1名)

(小児科、産婦人科など)

🔸こころの相談窓口を身近にしてほしい(女性1名/男性1名)

→新規予約に3ヶ月かかる(殺到している)、紹介状をどこで貰うか分からない

🔸病院の待ち時間や予約を改善してほしい(女性2名/男性1名)

→電話予約が出来てるなど便利だが枠がすぐ埋まってしまう

🔸医師などの医療スタッフの確保をしてほしい(女性1名/男性1名)

🔸オンライン診療や電話相談など“新しい医療サービス”を広げてほしい(男性1名)

🔸病気になる前の“健診・健康づくり”をもっと進めてほしい(女性1名)

🔸その他

・コロナ後、初熱外来が複雑となり実際の医療を受けられない

・高度医療を受けられる病院だと木更津、君津、千葉などに限られてしまう

などの声を頂きました。

袖ケ浦市も人が増えてきて、しかも高齢者の割合が増えてくると医療に頼る部分が多くなってくるかと思います。(若い人はそれ程医者にかかる人は少ないと思われるので)その様な時、診てほしい病院がなかったり、高度医療が頼めない、選択肢が少ないとなると、やはりその自治体の魅力は激減してしまいます。その為に自治体として何が出来るのか?誘致する為には何が必要なのかをこれから考えて行きたいと思います。

※非公開希望※

「〇〇と言う」という表現についてですが、文法的には誤りではありません。ただ、慣用的には「という」とひらがなで表記する方が自然とされており、漢字の「言う」だと少し堅い印象を与えたり、違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。その違和感から、文章力に欠けるといった誤解を招く可能性もあります。

もし差し支えなければ、「〇〇という」や「…という」のように、ひらがな表記にしていただくと、より読みやすく、柔らかい印象になるかと思います。

ご不快に思われましたら申し訳ございません。

袖ケ浦市内に常設の婦人科・産婦人科がないことは事実ですが、一方で近隣市には複数の医療機関が車で15分圏内に存在し、一定の診療体制は地域全体としてカバーされているとも言えます。

しかしながら、すべての市民が常に車を利用できるわけではなく、特に婦人科・産婦人科においては、通院の頻度や内容が身体的・心理的にデリケートであることを踏まえると、「市内にあるかどうか」は想像以上に大きな意味を持ちます。

仮に市内に新規開業を誘致・整備することが難しいとしても、近隣自治体との連携、巡回診療やオンライン診療体制の整備、交通費等の助成制度の検討など、市民の不安や不便を軽減するための具体的な取り組みは、現実的な選択肢として十分に考えられるのではないでしょうか。

今後の日本社会全体の傾向として、財政的・施策的・立地的に優れた地域(たとえば都心近郊)へと人が流れていくことは避けがたい流れです。そうした中で袖ケ浦市が「住み続けたい」と思える地域であり続けるためには、医療体制の実態を丁寧に整理し、心理的な安心感を市民に伝えるとともに、近隣との連携を通じて不安を補完していく姿勢が求められていると感じます。

今、表面上は“足りている”ように見えることの中にも、まだまだ取り組むべき課題、やり残されていること、そして見落とされてきた声があると思います。

市民の誰もが「安心して暮らせる」と感じられるような医療環境を目指し、今こそ一歩踏み出すときではないでしょうか。頑張ってください。