2025年の市の財政

3月の定例議会が終わり、予算も当初案が可決され、令和7年新年度に入リました。

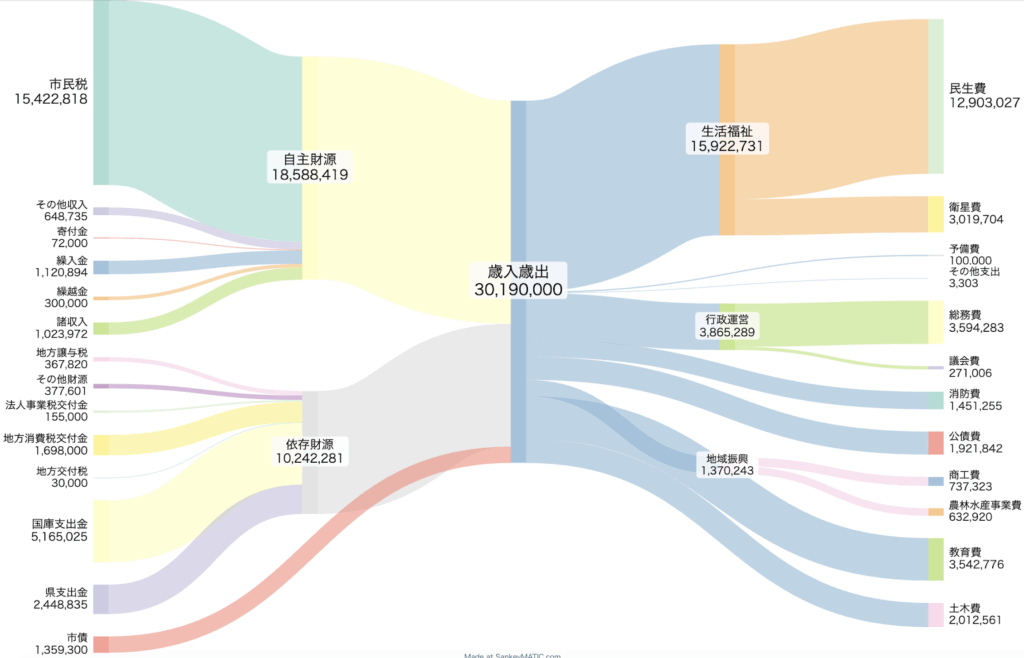

どれくらいの税収がどの部分から入って、どの様な分野に使われているのか以下のグラフにして可視化してみました。(単位:千円)

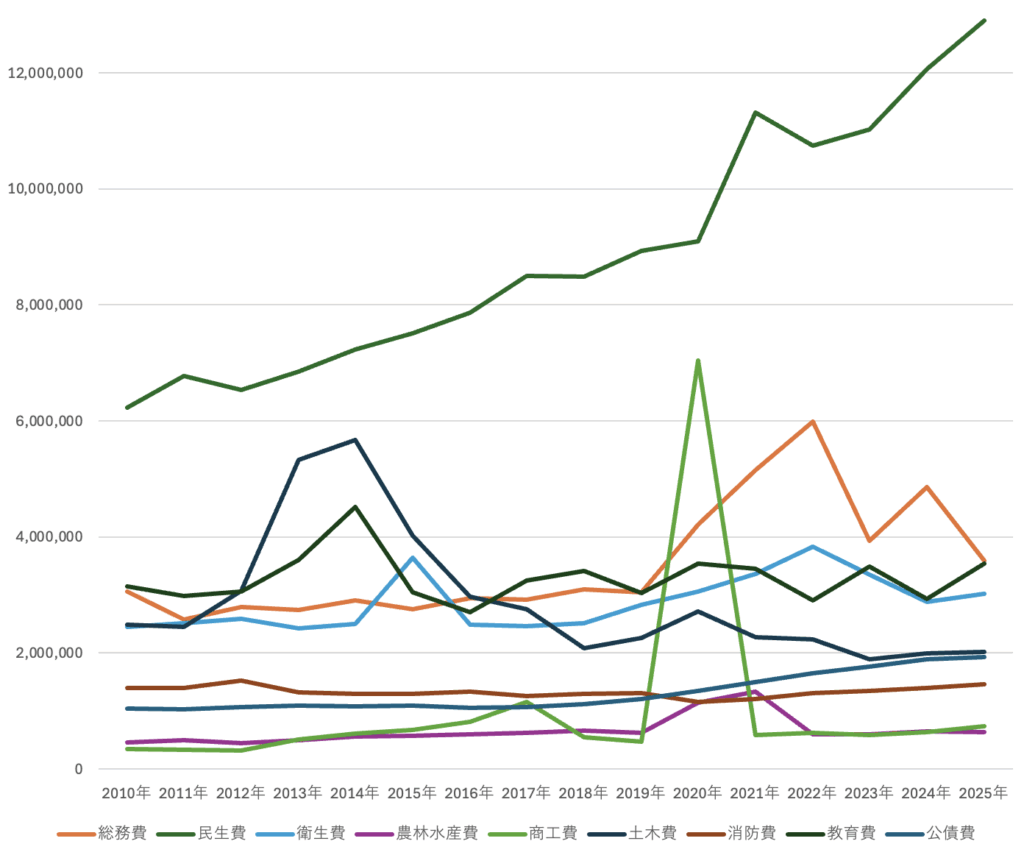

この様に市民税(自主財源)が依存財源を上回り主な出所としてやはり、生活福祉、特に民生費(主に高齢者福祉/障害者福祉/子育て支援などの児童福祉)が一番大きく年々増えています。これは市の施策として子育てに力を入れ、少子高齢化が袖ケ浦市でも加速している事を考えると他の市町村と同じ傾向にあると言えます。

(商工費が2020年に飛び出ているのはコロナによる中小企業向け一時金救助による)

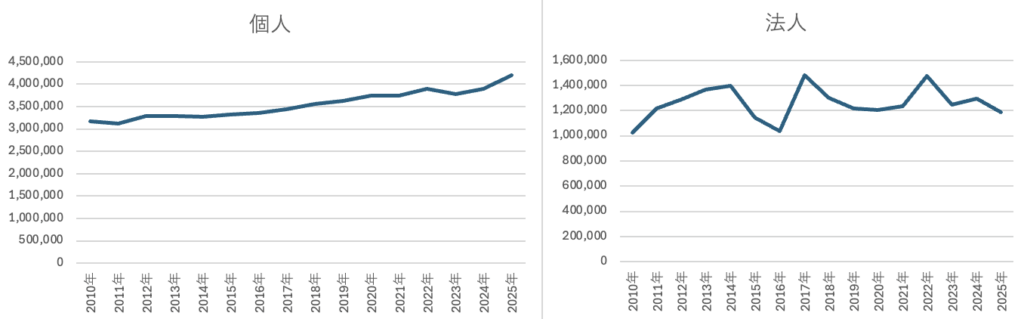

一つ気になると言えば市税が人口の増加と共に堅調に増加の一方、法人税はばらつきがあります。

袖ケ浦市は京葉工業地帯の一角を占めその税収が大きいメリットがある反面、景気の同行、石油化学工業関連の動向にも左右されると言う不安要素もあります。そこを補完する材料として地場産業の育成がこれからの課題になってくると思います。

地場産業の育成について、お考えをお聞きしたくコメントさせていただきました。

具体的に、どのような分野を「地場産業」として想定されているのか、また、それを今後どのような支援や働きかけを通じて育てていこうとお考えなのか、差し支えない範囲でお聞かせいただけたら嬉しいです。

近隣の自治体では、農業の6次産業化や中小企業・IT系ベンチャーへの支援、観光業や都市近郊型サービスなどの立地特性を生かした施策が進んでおり、一定の成果も見られます。

そうした動きに比べて、袖ケ浦市ではまだこれからなのかな、という印象もあり、市や市議としての本気度や支援体制、予算措置などについても関心を持っています。

今後の取組に期待しております。

岡さま

コメントをお寄せいただき、誠にありがとうございます。

袖ケ浦市はベッドタウンと言われています。それ自体は悪いことではないと思いますが、言葉通り寝るだけの街では活気が無いと考えています。

袖ケ浦市から何か生み出せないか。企業誘致もその一手かも知れませんが、出来れば地元の人たちが起業できる様な環境、また私の前職がソフトバンクという事もあり遠隔での勤務が可能なIT産業、今後の成長が見込まれる脱炭素分野や宇宙産業を考えています。

私は議員になる前に東京まで1時間半、歩きも入れると片道2時間かけて通っていましたが着く頃にはかなり疲労していました。

やはり働ける場所は近くにあるべきだというのが私の持論です。そして職場が近くにあるのであれば買い物や外食も市内で済ませられ、友人や大学の同級生が袖ケ浦市に遊びにきた時に袖ケ浦市に無いから”木更津”に行こうではダメだと思っています。それも地元にしかない地元にあった食材、友人と一緒に夜にテラスでビールを飲める様なそして世界の人達が遊びに行きたくなる様な街並み、雰囲気、人材を集めていきたいと思っています。

上記を実現する為にも、起業は高校生からでもと思っているので近所の高校(千葉県立袖ヶ浦高等学校)へ出向き、校長先生と「高校生が起業に触れられる仕組み」についても意見交換をしています。また街のマーケットやBBQイベントなどに顔を出し飲食店、商工会の動向などについても勉強させて頂いています。昨年JAXAを訪れた際に強い衝撃を受け、個別に勉強しながら知人を集めて大人の社会科見学などを企画しようと思っています。また起業したい、スポーツを通して袖ケ浦市を元気にしたいという方にはなるべく寄り添い市との橋渡しが出来ればと思っています。そして袖ケ浦市にはせっかく有名な一流企業が揃っていますが、市との距離があると思っているので議員1期目の時に個別にまたは市職員とともに臨海部に広がる大手企業にも訪問し、連携の可能性について打診を行いました。

即効性のある政策ばかりではありませんが、将来的に「袖ケ浦で働きたい」「この街で子どもを育てたい」と思えるまちづくりを、粘り強く進めてまいります。

ご指摘の「議員は市民の使いっぱしりではなく、公益的な判断と説明責任が重要である」というご意見、まさにその通りと受け止めています。いただいた要望については、市民の視点と行政の視点の両方を冷静に踏まえた上で、何が最善かを模索し続ける姿勢を大切にしています。

最後に医療機関に関してですがこれは安心して住む、また高齢化が進むこの社会において必要不可欠な事と考えています。医療については知識が浅いものの救急車呼んでも病院を探すのに1時間以上かかっている。近くの有名な病院でもがん治療が限られた選択肢にとどまっている。友人が近くの病院に通って東京の病院に行ったら「手遅れ」と言われた。など産婦人科以外にも疑問符が残るところが多く、これから知見を広めながら取り組んでいきたい課題です。

このように、私は地域に根差した産業育成と、生活の安心につながる医療体制の両面で、”現場主義”を大切に今後も取り組んで行きたいと思っています。

温かく、また鋭いご意見に感謝申し上げます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

ご丁寧なご返信、そしてさまざまな現場でのご活動について詳細にお伝えいただき、誠にありがとうございました。

高校との連携や地域イベントへの参加、大企業との接点づくりなど、構想だけでなく実際に歩きながら関係を築こうとされている姿勢には敬意を覚えます。

また、「高校生のうちから起業に触れる仕組み」や、JAXAでの体験を起点にした学びの広がりなど、未来の芽を育てる発想はとても意義深いと感じました。

一方で、やはり現在の袖ケ浦市の状況を見渡すと、理想と現実との間にある距離の大きさも感じざるを得ません。

たとえば現在、袖ケ浦市では地価の高騰が進み、特に若い世代や地元出身者にとっては、地域内での住宅取得は非常に難しくなっているとの声もあります。

また、地元の高校の進学実績や進路の多くは「雇われる道」が中心で、自ら起業する、何かを仕掛けていくという、地域に新しい価値を持ち込むような“目指したくなる身近な存在”が地域内に少ない状況です。

そうした中で、たとえ地元に可能性を感じたとしても、それを「自分もできるかも」と思わせる社会的な空気や、人的な後押しが見えにくく、どうしても都市部との格差が浮き彫りになります。

皮肉なようですが、「充実している街だから人が来る」のであって、「人が来れば充実する」という戦略は、実行段階では多くのハードルがあるのだと感じています。

市議のように理想を描き、行動を重ねておられる方がいることは大変心強いことですが、同時にそれが「個人の熱意」だけにとどまらず、市全体の仕組みや文化に育っていくためには、「点を面へ」とつなげていく構想と、それを市民と共有していくプロセスがますます大切になると感じています。

医療体制に関するお考えについても共感いたしますが、「手遅れだった」といった声については、必ずしも袖ケ浦市や地方の医療体制に起因するとは限らず、個別の事情として丁寧に見ていく必要もあると感じています。

一方で、こうした声が出てくる背景には、単なる不満や愚痴ではなく、「どう伝えればいいか分からない」「言っても無駄だと思ってしまう」といった、市民側の発信の難しさや制度への諦めのような感覚も潜んでいるのではないかと思います。

つまり、「市民の声が届いていない」のではなく、「声にする前に消えてしまっている」ものも少なくないのではないでしょうか。

そのような声をすくい上げ、必要な政策につなげていくためには、やはり市議の皆さまの知性や構造的な理解力も欠かせないと感じています。

市民の声は時に断片的で、感情的で、背景の文脈が見えにくいこともありますが、だからこそ、それを鵜呑みにせず、突き放すことなく、適切に咀嚼し、公共的な議論へと昇華していただける力を、市議の方々には強く期待しています。