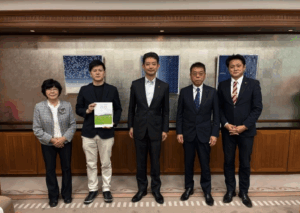

『動く市役所』笠間市視察

もし、少し複雑な手続きがある日、自宅近くまで市役所が来てくれたら——。

人口約7万人、高齢化と移動負担の増大に直面する笠間市は、テクノロジーの先に“人のぬくもり”を置くアプローチで「動く市役所」を開始。実態を視察してきました。

【笠間市】

- 背景:2006年合併、人口8.1万人→約7万人。6駅と高速の結節点 面積→240㎢(袖ケ浦市と人口は同規模、面積は2倍)

【動く市役所、誕生のきっかけ】

地元にある日立製作所など民間との定例の雑談から、「行政サービスそのものを動かす」発想が生まれ、まず1週間の実証(企業負担)を実施。当初の狙いは「職員の効率化」だったが、実際に実験で判明したのは市民が強く求めていたのは“安心感”だった。

スマホ操作に慣れた30代の母親でさえ、「顔を見て職員と一緒に進めたい」と希望。

公的手続き=失敗できない領域では、世代を問わず「人による確認」がニーズ。

◾️教訓:デジタル完結神話に一石。“人×デジタル”の融合が信頼が重要。

【サービスの中身】

・相談・伴走支援:補助金・福祉など、車載モニター越しに所管職員と顔を見て相談(書類は手元カメラで確認)。

・スマホの「困った」解決:「このボタンを押して大丈夫?」といった些細な不安の芽をその場で解消。

・非搭載(狙い):証明書発行は敢えてコンビニ交付やオンデマンド交通と“棲み分け”。

【「動く市役所」の仕組み】

・車両が巡回:現行はハイエース(「ちょっと大き過ぎた」と反省→小型化検討余地)。

①車内で接続:大画面モニター+書画カメラで、顔と手元を同時共有。

②専門担当が応対:内容次第で担当課につなぎ、平均10分/件が目安。(ATM・保険相談など民間機能との連携実証も拡大中。)

③生活サービスと“同乗”:スーパー等の移動販売車のルートに合わせ出動。

※役割は「移動窓口」からコミュニティ・ライフ・プラットフォームへ。

【デジタルなのに温かい:見えてきた“本当の価値”】

モデル地区で住民の将来不安が軽減(3年目時点の傾向)。キーポイントはTV電話等の最新ツールではなく「毎週、同じ時間に職員が来る」という“リアルな存在感”(安心感)。

※利用者の最多コメント・・・「顔が見えるから安心」。職員側も「画面共有で説明が段違いに伝わりやすい」。

| 当初の仮説 | やって分かった価値 |

| (職員の負担軽減) | 市民は顔の見える安心感を強く求めていた |

| (デジタルで届ける) | 人がいることで不安が解消 |

| (高齢者を支援の中心) | 全世代が対面サポートを必要としていた |

【課題とその対応策】

課題=人件費(運転・現地対応)。

今後の対応策:

①車両の小型化/軽EV化+装備の標準化(大型モニター+書画カメラ+タブレット)。

②“同乗収益”モデル:ATM・保険・金融相談など民間機能の併設で運行費を分担。

③固定拠点×巡回のハイブリッド:来局確率の高い場所で常設ミニ窓口(郵便局=市内15局・駅=6駅)

【全体を通しての感想】

高齢者に「HPを見て」と言っても、辿り着けない/辿り着いても分からない現実があります。結果として庁舎か電話、あるいは自治会・議員等に頼ることになる。

笠間市の取り組みは、人的な安心感にテクノロジーを重ねた“アナログ+デジタル”の相互補完。

下手をすれば「議員より頼れる」と言われかねないほどの安心感になりうる可能性がある。今回は現場を回る大切さを痛感しました。

議員2期目として、「地元を回らなくなった」と言われないよう、一歩ずつ地域を歩く活動を続けたいと背中を押された視察でした。