県庁への訪問〜難病者枠設定〜

私は難病者の社会参加を支援する活動を行っています。理由は袖ケ浦市の知人、以前社会人時代のラグビー部の後輩が難病にかかって社会に生きづらさを抱えているのを知っているから。そしていつ何時、難病に襲われ今まで通り働けない状態になっても社会の基盤がしっかりしていれば生きる希望を見失わなくても済むからです。

特に”働く事”というのは、何物にも変え難い、社会の一部分になっているもの、自分の存在意義を確認出来るものとして、必要なものだと思います(それはもちろん障害を抱えている方も当然含みます)。

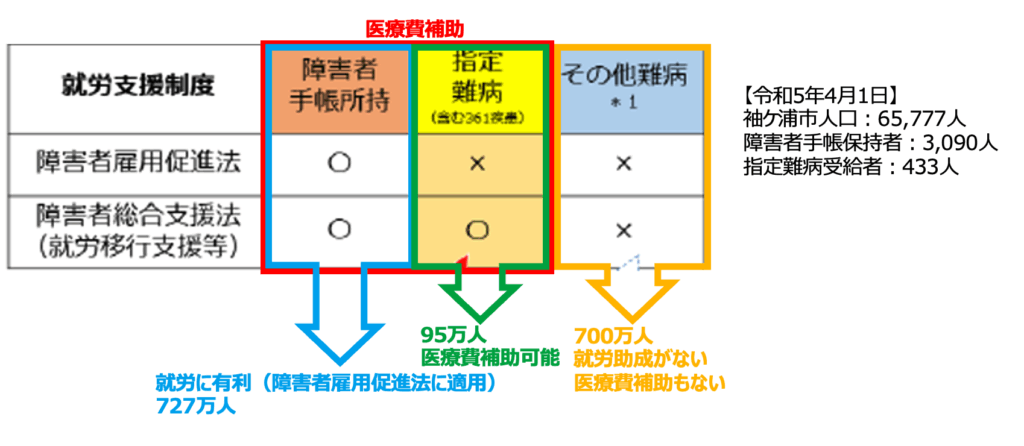

ただ現状として障がい者(障害手帳を持っている人)は障がい者雇用促進法に記してある最低雇用率(民間企業2.5%、地方自治体2.8%)で働く採用枠が設けられていますが、難病者については医療費補助などは一部受けられるものの、雇用の部分に関しては障がい者法定雇用率の中には含まれていません。その結果、難病を抱えている人は雇用の枠が担保されず働けない人が多数出てきている現状があります。

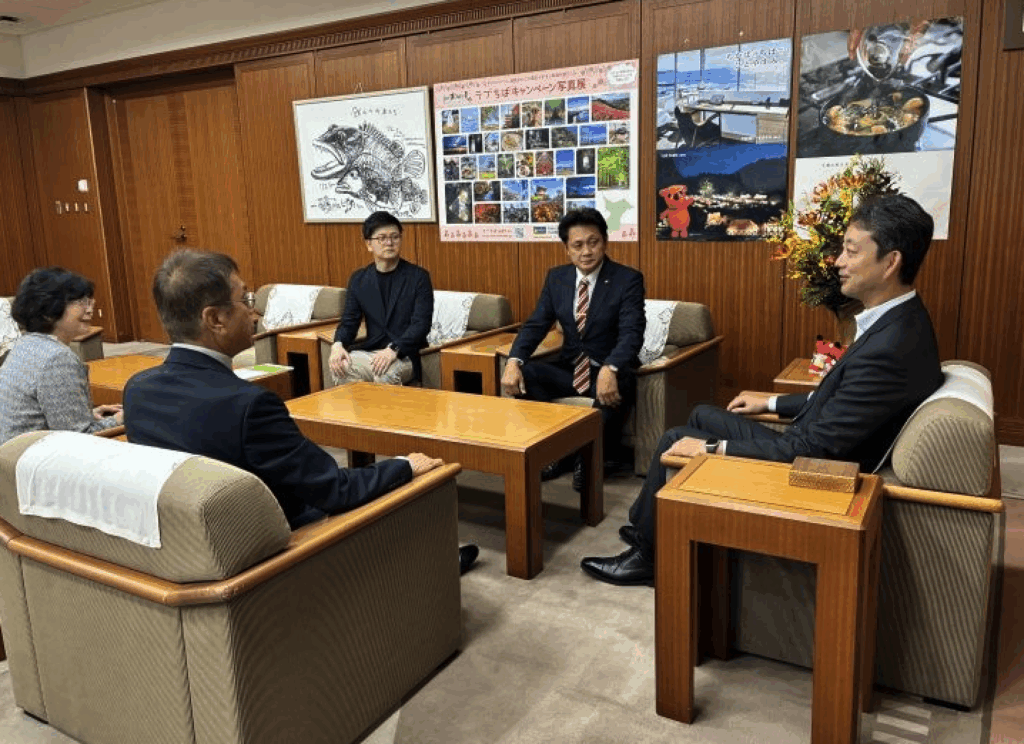

その様な社会的状況の中で、山梨県、千葉県にて難病者の枠が新しく設けられました(共に3名)。ぜひ、その制度を構築するにあたって、”入試は健常者と比べてハードルが低いのか?””入庁した後に周りのケア(ソフト・ハード面含めて気を付ける事)はどの様にしていく予定か?”などを聞かせて頂くために県議会議員の江野澤先生を通してアポイントを取ってもらい、いつも勉強させて頂いている難病勉強会(NPO法人両育わーるど)メンバーと共に10月20日県庁に訪問させて頂きました。それまで事前調整を取って頂いた秘書・事務局、疾病対策課、人事課の方々に心より感謝申し上げます。

知事との会談は13時〜13時10分の10分間。参加した方々がそれぞれの想いを述べてそれに対して知事が意見を述べるという形です。まず難病者枠3名と言うところに(山梨県は8名の応募)135名という大人数の方が応募頂いたとの事。45倍の倍率となりますが、それだけ需要が多いと言う事。その需要に気づき早急に制度を確立いただいた事に対してお礼を申し上げました。また印象に残っているのが(知事が)「働くと言うことはそれ以上の大きな意味を持っている」と言われた事です。同じ想いを確認できた事だけでも良かったと思います。

また、知事との会談後、人事課・人事委員会・疾病対策課の方々と今回の「難病者採用枠」構築内容について打ち合わせさせて頂きました。会談させて頂く中で大変参考になったのが

・「合理的配慮シート」を用いて配慮して欲しい事を徹底して活用し(例:長時間継続の労働はきつい場合、昼休憩中、少し横になる場所を用意してもらう等)自分の能力をはっきしやすい環境づくりを用意する

・今ある設備をいかに有効活用するか(例:車椅子が必要な場合はエレベータの近くの部署に配属等)

・病気の詳細を問うことではなく 「その病状が業務にどう影響し、それに対して本人がどのような工夫や対処法を確立しているか」を理解していく

・採用試験に関しては、間口を広げる為、高卒以上の事務一般職で試験を行う

等、特定の誰かを特別扱いするのではなく、組織全体で互いを支え合う文化を制度として根付かせることが、”持続可能なインクルージョンの実現”と言うビジョンがとても印象的でした。

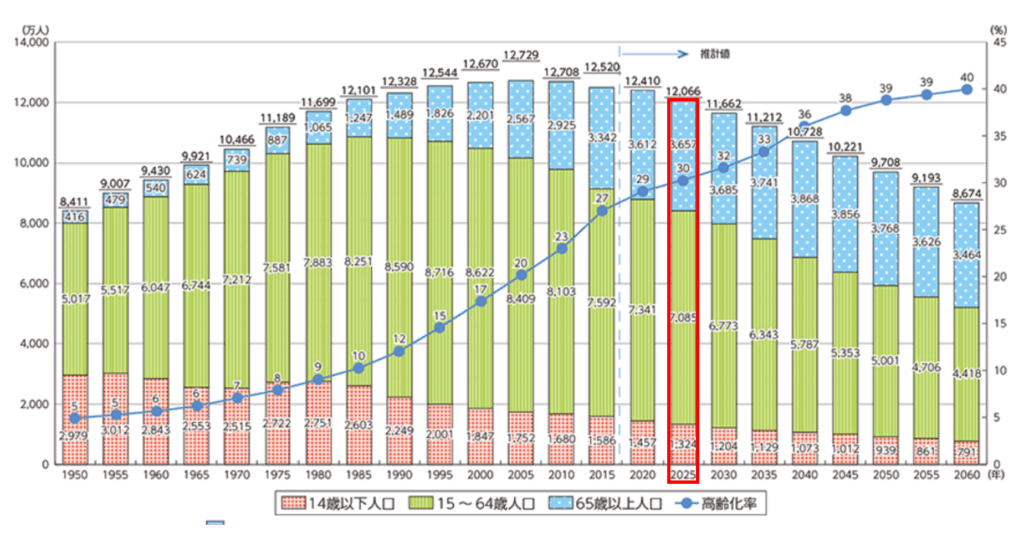

聞けば、出世に関わるので病気を隠すパターンが多いと言う事を聞きますが、健常者も含めて如何に働きやすい環境を作っていくのがこれから生産年齢人口が減っていく中で必要な事です。如何に必要な人材を確保するか、如何に個々の能力を発揮しやすい環境を用意できるかが自治体のみならず民間企業においても必須課題にこれからの時代はなってきます。そういった意味では先進事例の千葉県の動きをこれから注視して行きたいと思います。